Ebbene s�, ammettiamolo: la nostra vita, che ci piaccia o no, � sempre pi� dominata dalla tecnologia. Prima la radio o l�automobile, poi la televisione, il telefono, oggi soprattutto il cellulare, il computer e internet ci hanno cambiato la vita, in bene o in male. Talvolta abbiamo l�impressione sgradevole di esserne perfino dominati.

Ecco il nuovo Principe, a cui siamo sottomessi e dobbiamo dare omaggio.

Di fronte alla tecnologia gli atteggiamenti umani sono molteplici, e non solo da oggi, come vedremo: oscilliamo tra �apocalittici� e �integrati� (secondo una famosa definizione di Umberto Eco).

Se proviamo fastidio, irritazione, perfino rabbia o paura, e arriviamo talvolta a un completo rifiuto, siamo Apocalittici: il computer non fa per noi, non ci adatteremo mai e speriamo che passi presto�

Se invece abbracciamo con entusiasmo ogni novit� purchessia, ci circondiamo di aggeggi tecnologici di ogni tipo e non sappiamo pi� viverne senza, allora siamo Integrati, senza il minimo dubbio sicuri di essere pi� evoluti degli altri.

Queste sono oggi le due nostre tentazioni di fronte, in particolare, a un computer.

Sembra a molti che l�avvento dell�informatica, come quello di un messia, abbia segnato un �ante� e un �post�, un �prima� da dimenticare o rimpiangere, un �poi� da idolatrare o aborrire, secondo il partito che abbiamo abbracciato.

Cambierebbe qualcosa se riflettessimo sulle radici della moderna tecnologia? se trovassimo nel passato i germi della cultura di oggi, se scoprissimo con tranquillizzante ironia vizi e virt�, limiti e vantaggi dell�informatica applicata? Insomma, saremmo pi� sereni e � chiss� � �felici� se il Principe si mostrasse anche lui in mutande, con i suoi pregi e i suoi difetti, e suoi bei brufoli sulla faccia nobilmente altezzosa?

Eccoci qua.

Nulla viene dal nulla, come sostengono filosofi e scienziati, nemmeno nelle cose umane, che sono sempre frutto di cultura, hanno sempre una storia, radici, vicende, alti e bassi, pro e contro. A pi� personaggi (Giordano Bruno, tra gli altri) si attribuisce la frase �Siamo nani sulle spalle di giganti�: per questo vediamo pi� lontano, ma sarebbe onesto riconoscere il debito.

In questo ciclo di articoli cerchiamo di ripercorrere per brevi flash i fili robusti ma sottili e talvolta nascosti che legano il presente tecnologico alla lunga storia della cultura umana: le Lettere, appunto.

Sono fili che sfuggono a noi profani, ma anche spesso, anzi spessissimo a chi della tecnologia ha fatto un mestiere, ma per motivi culturali o anche anagrafici facilmente � portato a dimenticare il passato: spesso i nuovi Principi hanno il vezzo di fare come se la storia cominciasse daccapo. Con loro, cio�.

Cominciamo con un caso semplice: �C� come corsivo?

Chi usa il programma di videoscrittura Microsoft Word sa bene che per mettere il testo in corsivo si trova un apposito pulsante sullo schermo; nelle versioni pi� recenti si tratta di una �C�, ma nelle precedenti era una semplice �I�. E infatti la scorciatoia da tastiera �, appunto, CTRL+I. Perch� questo cambiamento? Oppure, perch� c�era la I, se anche prima era Corsivo? La C � pi� facile, avranno pensato i traduttori, la capiscono anche gli Italiani: come se prima, invece�

In effetti I stava per Italic, che in inglese vuol dire appunto corsivo; anche in francese si dice italique.

Italic ci suona familiare: non � che c�entriamo qualcosa proprio noi italiani?

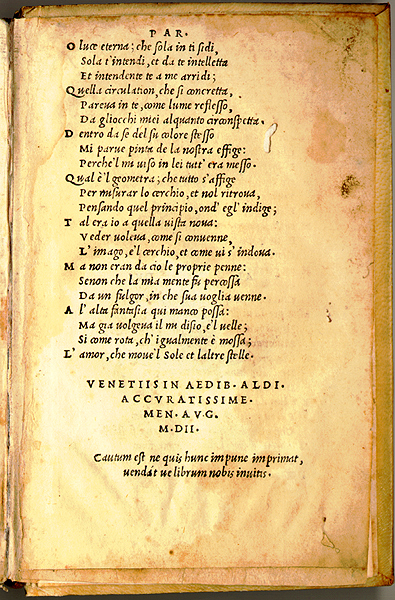

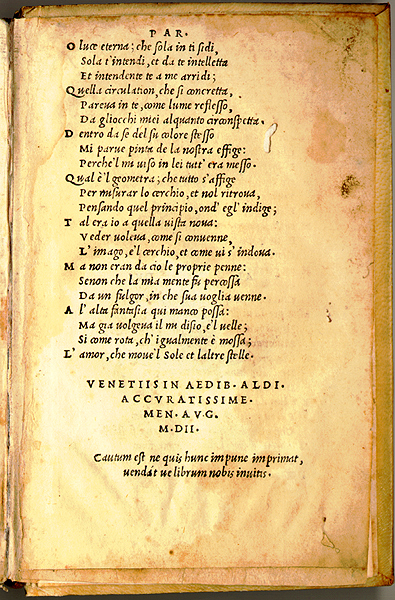

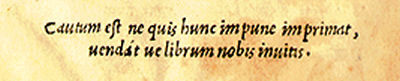

Eh be�, s�: i caratteri corsivi nacquero a Venezia, nella tipografia di uno stampatore lungimirante e geniale, Aldo Manuzio, che li us� per la prima volta nella sua edizione delle Epistole di Santa Caterina da Siena (1500). Nel prossimo articolo ne sapremo di pi�.

Il titolo della rubrica nasce dalla suggestione di quest'opera di Vittorio Alfieri (1749-1803), poeta, drammaturgo e letterato appassionato ed "eroico" in un'epoca di rivoluzioni, tormenti e contraddizioni.

Al centro della sua opera � il tema del rapporto tra potere e libert�, argomento che infiammava le coscienze pi� vivaci della sua epoca (si pensi a Foscolo), a causa delle continue evoluzioni e involuzioni, promesse e delusioni che la politica di quel tempo (solo di quel tempo?) regalava a piene mani.

Nel trattato "Del Principe e delle lettere", composto tra il 1778 e il 1786 il tema � lo stesso di sempre, ma con particolare attenzione al rapporto tra il potere (il Principe, concetto ispirato naturalmente da Machiavelli) e la cultura in generale, particolarmente letteraria.

Trovate due sintesi e il testo qui: